Ospiti e Abstract

Il parterre di relatrici e relatori. I titoli e gli abstract dei loro interventi.

PANEL 1 / 8 ottobre ore 9:00

Conservazione della biodiversità e ruolo delle istituzioni

Fra Pietro Maranesi

Docente di teologia dogmatica e francescanesimo - Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi

-

L’intervento porrà al centro dell’attenzione lo spirito ecologico di San francesco mostrato verso le creature animate e inanimate quale conseguenza di uno sguardo fatto di stupore e gratuità avuto sul mondo. Dalla crisi vissuta per le sue malattie e dal senso di abbandono riuscì a rivedere la luce del sole riapparso nel suo cuore così da rivedere i colori del mondo e riacquistare verso il creato viscere di compassione e di ringraziamento. Un episodio relativo alla salvezza effettuata da Francesco verso una pecorella sintetizza bene le dinamiche ecologiche che animarono il santo.

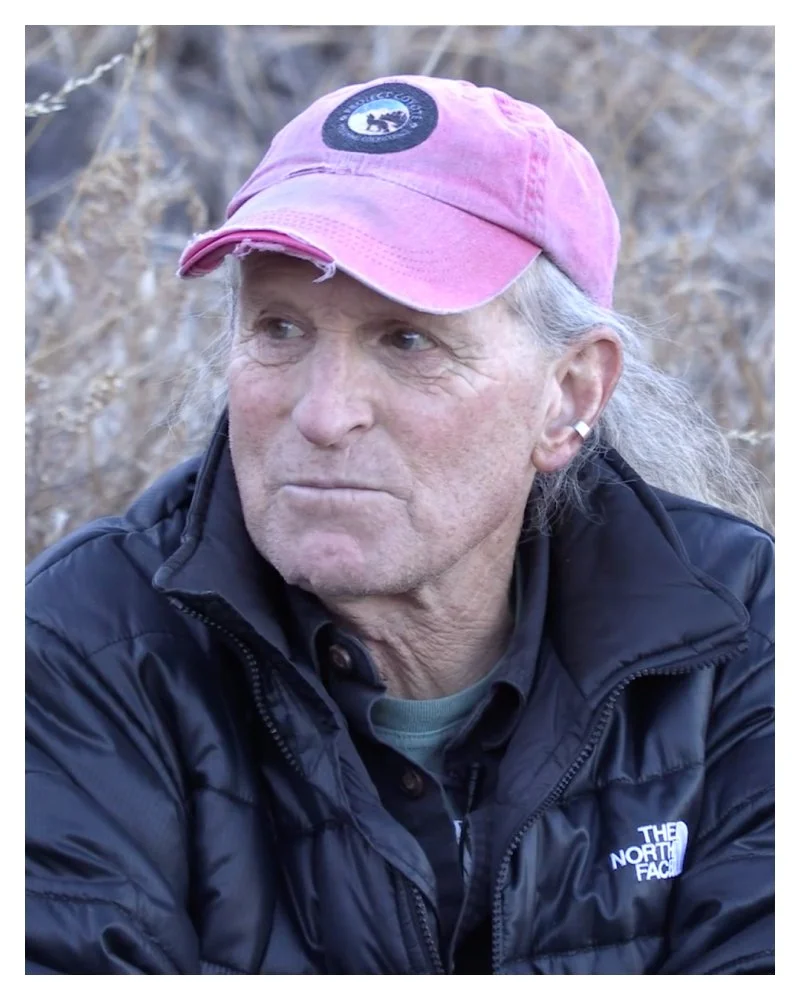

Marc Bekoff

Etologo ed ecologo comportamentale, professore emerito all’Università del Colorado.

Esperto di emozioni animali e cofondatore con Jane Goodall di Ethologists for the Ethical Treatment of Animals.

Cesare Avesami Zaborra

Biologo, presidente dell’Unione Italiana Zoo e Acquari (UIZA), impegnato nella conservazione delle specie minacciate e nella tutela e reintroduzione di specie a rischio nei loro ambienti originali.

-

Mentre La rappresentazione dell'ARCA nell'iconografia storica nasce come un'iniziativa singola ed unica per la salvaguardia della biodiversità, i giardini zoologici dell'epoca moderna hanno fatto uno sforzo, che ha preso particolare impulso dagli anni 70, unendo le forze (la FLOTTA). Nasce così la condivisione dei dati acquisiti, delle esperienze, delle competenze, oltre al potenziale divulgativo finalizzato a sensibilizzare un pubblico (in Europa oltre 140 milioni di visitatori) sempre più scollegato ai processi naturali ed urbanizzato.

Le collezioni animali presenti nei più qualificati giardini zoologici mondiali divengono un patrimonio condiviso che ha consentito di salvare dall'estinzione specie animali che in alcuni casi erano già estinte in natura, rendendo così possibile l'inversione della rotta che sembrava ineluttabile verso la sesta estinzione di massa ormai ampiamente documentata nel nostro Pianeta.

Nel frattempo, si potenzia la ricerca scientifica incrementando le conoscenze come elemento cruciale per adottare le strategie di conservazione più efficaci, si ispirano le nuove generazioni sui temi della sostenibilità e convivenza intervenendo nel conflitto uomo-animale Infine, si migliorano gli standard qualitativi di gestione collaborando con le Università, le Aree protette ed i Parchi nazionali supportando gli investimenti in situ.

La rotta è tracciata ed i risultati sono già tangibili!

Gianfranco Bologna

Presidente Onorario della Comunità Scientifica del WWF, segretario generale della Fondazione Aurelio Peccei e Full member del Club di Roma. Tra i maggiori esperti di sostenibilità e biodiversità, promuove un approccio etico ed ecocentrico alla crisi ambientale.

-

La più straordinaria creatura che ci consente di essere qui è il pianeta Terra. Ma purtroppo molto spesso abbiamo difficoltà a capirlo. Questo è un problema per il futuro. Papa Francesco nell’enciclica “Laudato sì” ricordava: “non si può essere sani in un pianeta malato”.

Per troppo tempo l’umanità si è ritenuta al di sopra della natura. La scienza mostra invece che l’impatto umano è ormai gravissimo e che occorre puntare a una vera sostenibilità. Purtroppo oggi politiche populiste e autocratiche negano la scienza e diffondono fake news.

Siamo parte integrante della natura: frutto di un pianeta di 4,6 miliardi di anni, di un’evoluzione che ha portato i mammiferi e infine Homo sapiens, esistente da soli 300.000 anni. I nostri corpi stessi ospitano miliardi di microorganismi.

Senza una natura sana l’umanità non sopravvive. Da qui la visione di “One Health”, che unisce salute umana e planetaria. Programmi come Future Earth e la Earth Commission hanno definito i “Planetary Boundaries”, limiti da non superare per non compromettere la vita. La scelta è nelle nostre mani.

Monica Cirinnà

Ex senatrice, attivista per i diritti civili e pioniera dei diritti animali, prima a ricevere la delega agli animali nel Comune di Roma. Impegnata in battaglie legislative per l’uguaglianza e il rispetto interspecie.

-

La storia dell’Ufficio Diritti Animali di Roma inizia nel 1994, con la creazione di un ufficio formalmente inserito nel dipartimento cultura e dotato di delega politica diretta al Sindaco, con il compito di garantire operatività, controllo e gestione delle attività legate agli animali. La strada per riconoscere dignità amministrativa all’ufficio fu lunga: ottenere sede, personale, bilancio e strumenti per includere l’ufficio in piani di emergenza e grandi operazioni urbane. Oggi rimangono sfide da affrontare, tra cui gestione di animali domestici e selvatici antropizzati, coordinamento con volontari e servizi veterinari, funzionamento dei canili e gattili, oltre al ruolo del Garante e dell’attività parlamentare per rafforzare normative e tutela dei diritti animali.

Paola Palanza

Professoressa ordinaria di Biologia all’Università di Parma, studia le basi biologiche e comportamentali del rapporto uomo-animale. È co-direttrice della International School of Ethology “Danilo Mainardi” e dal 2022 presiede la Fondazione Bioparco di Roma, prima donna a guidarne il Cda.

Daniela Donetti

Dirigente sanitario della Regione Umbria, esperta in sanità pubblica, prevenzione e benessere animale, con un approccio integrato alla salute secondo il paradigma One Health.

-

La Regione Umbria si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: trasformare la percezione tradizionale della salute da un concetto meramente reattivo, incentrato sulla cura delle malattie, a una visione proattiva e integrata che riconosca le interconnessioni vitali tra benessere umano, animale ed ecosistemico.

Il nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale One Health rappresenta una risposta innovativa e strategica a questa necessità, fondandosi su un approccio olistico che supera i compartimenti separati della salute tradizionale. L'istituzione del Servizio Salute Umana, Animale e dell'Ecosistema all'interno della Direzione Salute e Welfare testimonia l'impegno concreto della Regione verso questo paradigma rivoluzionario.

La relazione esplora come questo nuovo modello si traduca in azioni concrete sul territorio umbro: dall'implementazione degli Sportelli della Prevenzione in ogni Casa di Comunità, che fungono da punti di riferimento per percorsi di prevenzione personalizzati, alle strategie integrate per affrontare criticità specifiche come il tabagismo e l'obesità infantile, per cui l'Umbria registra dati superiori alla media nazionale.

Particolare attenzione verrà dedicata al ruolo del Dipartimento di Prevenzione come pilastro dell'approccio One Health, operante in sinergia con i piani nazionali e regionali per fornire risposte coordinate al territorio. Si analizzerà inoltre l'importanza della qualità ambientale - acqua, aria e suolo - come determinante fondamentale della salute pubblica e del benessere animale.

L'intervento illustrerà infine come la collaborazione tra sanità pubblica, veterinaria e ambiente possa creare un sistema di sorveglianza attivo capace di anticipare e prevenire le sfide sanitarie future, promuovendo una comunità umbra più consapevole, sana e resiliente, dove la prevenzione integrata diventa il cuore dell'azione pubblica.

Gianluca Felicetti

Presidente della LAV (Lega Anti Vivisezione), attivista e autore, da anni in prima linea per i diritti animali, le battaglie legislative e la promozione di un’etica antispecista.

Dario Nardella

Europarlamentare, già sindaco di Firenze, promotore di politiche urbane sostenibili e innovazione ambientale, attivo nel dialogo tra cultura, istituzioni e transizione ecologica.

Patrizia Prestipino

Garante per il Benessere e la Tutela degli Animali di Roma Capitale, deputata e da sempre impegnata nelle politiche per la protezione animale, l’educazione al rispetto e la convivenza interspecie.

-

In un tempo in cui la sensibilità verso gli animali cresce, ma stenta ancora a tradursi in strumenti concreti di tutela, la figura del Garante per la Tutela e il Benessere degli Animali rappresenta un passo avanti necessario. Al Festival delle Creature di Assisi, l’intervento dell’On. Patrizia Prestipino, attuale Garante di Roma Capitale, si inserisce in un dibattito che chiama in causa non solo la coscienza collettiva, ma anche le responsabilità istituzionali delle amministrazioni comunali.

Roma è la prima grande città italiana ad aver istituito un Garante con mandato formale e autonomia consultiva. Un gesto politico e culturale che afferma con forza il principio secondo cui la tutela animale non è un tema laterale, ma una questione pubblica, civica e amministrativa, che richiede presenza attiva, visione e strumenti adeguati.

La presenza della deputata Prestipino nel Panel 1 del festival dedicato alla biodiversità e al ruolo delle istituzioni è significativa per più di un motivo. In primis, perché testimonia una prassi già in atto: è possibile per i Comuni dotarsi di una figura garante, che rappresenti un punto di riferimento per cittadini, associazioni e servizi pubblici, in grado di dialogare con il territorio e influenzare scelte e politiche. In secondo luogo, perché pone le città e chi le governa di fronte a una responsabilità etica e politica: non si tratta più solo di gestire animali d’affezione o affrontare il randagismo, ma di costruire una cultura urbana in cui il rispetto della vita animale sia strutturale, non accessorio.

Nel corso del suo intervento, in collegamento da remoto, l’On. Prestipino illustrerà la genesi e le prime azioni del suo mandato a Roma: dall’ascolto dei cittadini alle collaborazioni con le realtà del territorio, fino alle iniziative istituzionali già avviate. Sarà anche l’occasione per lanciare un appello alle amministrazioni italiane: fare rete, condividere buone pratiche, istituire ovunque la figura del Garante, per non lasciare sole le realtà locali più virtuose.

Nel contesto del Festival delle Creature, promosso da Palindroma APS con il supporto del Comune di Assisi e il patrocinio della Regione Umbria, questa testimonianza rappresenta un contributo fondamentale. Perché il cambiamento parte dalle città. E quando una città sceglie di dare valore alla vita animale, afferma un’idea nuova di convivenza, più giusta e più consapevole, per tutti.

PANEL 2 / 8 ottobre ore 15:00

Relazione tra umanità e altri animali: etica e coesistenza

Costanza Lanzara

Antropologa, docente in Antropologia urbana e rurale presso l’Università degli Studi di Firenze, nel Corso di Laurea in Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio.

-

Da almeno una ventina di anni si è fatta strada un’antropologia oltre l’umano, che si concentra su una moltitudine di agenti viventi che si sostengono uno con l’altro mediante relazioni di entanglement e sulle forme di partecipazione che coinvolgono assieme umani e viventi non umani.

Questo implica la necessità di confrontarsi con una pluralità di modi di relazione, ma anche di comprendere se il superamento dell'etnocentrismo possa intendersi come il riconoscimento di ontologie diverse dalla nostra. Fino ad arrivare a mettere in questione lo statuto euristico della disciplina.

Sara D’Angelo

Attivista per i diritti animali e coordinatrice della Rete dei Santuari di Animali Liberi in Italia. Promuove un’etica interspecifica e una rete solidale tra rifugi, impegnandosi per il riconoscimento giuridico e sociale degli animali salvati.

-

Scopriremo la vita degli animali come dovrebbe essere e quasi mai è e il ruolo politico centrale di questi rifugi all' interno del movimento di liberazione animale.

Barbara De Mori

Professoressa di Bioetica e Conservazione animale all’Università di Padova, esperta di etica applicata alla gestione della fauna selvatica e degli animali non umani, con un approccio scientifico e interdisciplinare.

-

L’etica costituisce una dimensione imprescindibile in ogni contesto di interazione tra esseri umani e animali. Ogni decisione e ogni pratica che coinvolge altre specie, dalla gestione quotidiana alla progettazione di spazi e attività, porta con sé implicazioni morali e concrete. Mettere al centro il benessere degli animali, la responsabilità nella loro cura e la consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte genera ricadute positive su ogni fronte: scientifico, educativo, sociale e culturale. L’etica, così, non è un vincolo astratto, ma dà un impulso concreto allo sviluppo di pratiche capaci di costruire fiducia, promuovere relazioni rispettose e sostenibili tra specie e, allo stesso tempo, arricchire la nostra stessa umanità.

Giulia Guazzaloca

Professoressa ordinaria di Storia Contemporanea all’Università di Bologna, studia il rapporto tra società e animali nella storia italiana. Autrice del saggio Primo: non maltrattare. Storia della protezione degli animali in Italia (Laterza, 2018).

-

L’intervento ripercorre la storia dei movimenti e delle istanze per la tutela degli animali con l’intento di mettere in luce come, quando e perché uomini e donne hanno cominciato ad interessarsi al problema della sofferenza delle creature delle altre specie. È interessante notare che quella che per gli storici rappresenta l’inizio dell’età contemporanea – il periodo a cavallo tra Sette e Ottocento – costituisce una cesura anche nella relazione con gli animali, nel modo di considerarli e trattarli. Per un insieme di fattori di tipo politico, socio-culturale, filosofico e scientifico nel corso dell’Ottocento si prese coscienza per la prima volta del valore delle vite animali, cominciò a farsi strada la consapevolezza che il predominio dell’uomo sulla natura non si può esercitare in forme assolute e spietate e nacquero le prime mobilitazioni e associazioni protezioniste. Dalle origini, quando le attività zoofile erano presentate come una «scuola di civiltà» rivolta soprattutto ai ceti lavoratori, passando attraverso i casi dei regimi fascista e nazista che fecero della tutela animale un baluardo del loro programma di «rigenerazione» della società, l’intervento prenderà infine in esame la grande svolta degli anni Settanta-Ottanta del Novecento, quando nacquero le dottrine antispeciste e presero forma i movimenti animalisti come li conosciamo oggi.

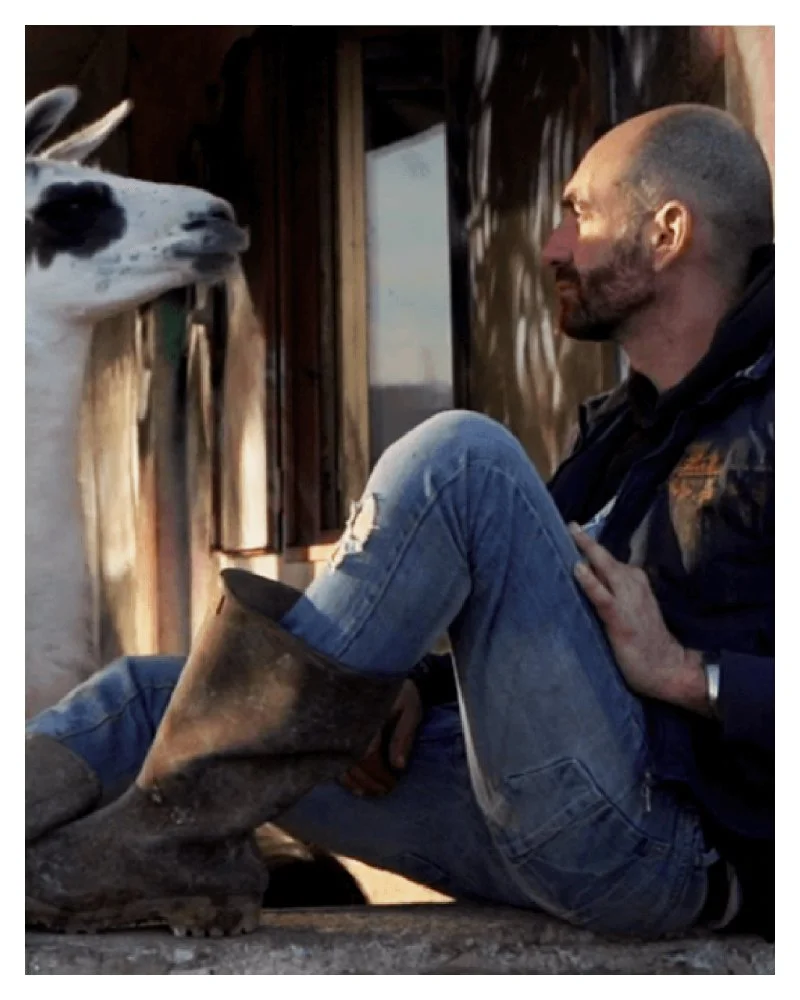

Massimo Manni

Fondatore del Santuario Capra Libera Tutti, luogo di liberazione e accoglienza per animali salvati dallo sfruttamento. Attivista per l’antispecismo e la giustizia sociale, promuove un cambiamento culturale attraverso azioni concrete e quotidiane.

-

Da allevatore a custode di libertà: il percorso di Massimo Manni mostra come una scelta personale possa trasformarsi in progetto visionario e collettivo. Con la fondazione di Capra Libera Tutti ha dato vita a un santuario che è rifugio per centinaia di animali e comunità viva sostenuta da migliaia di persone, un laboratorio di pratiche in continua evoluzione dove la convivenza tra esseri umani ed altri animali non è teoria ma realtà quotidiana e prospettiva culturale per il futuro.

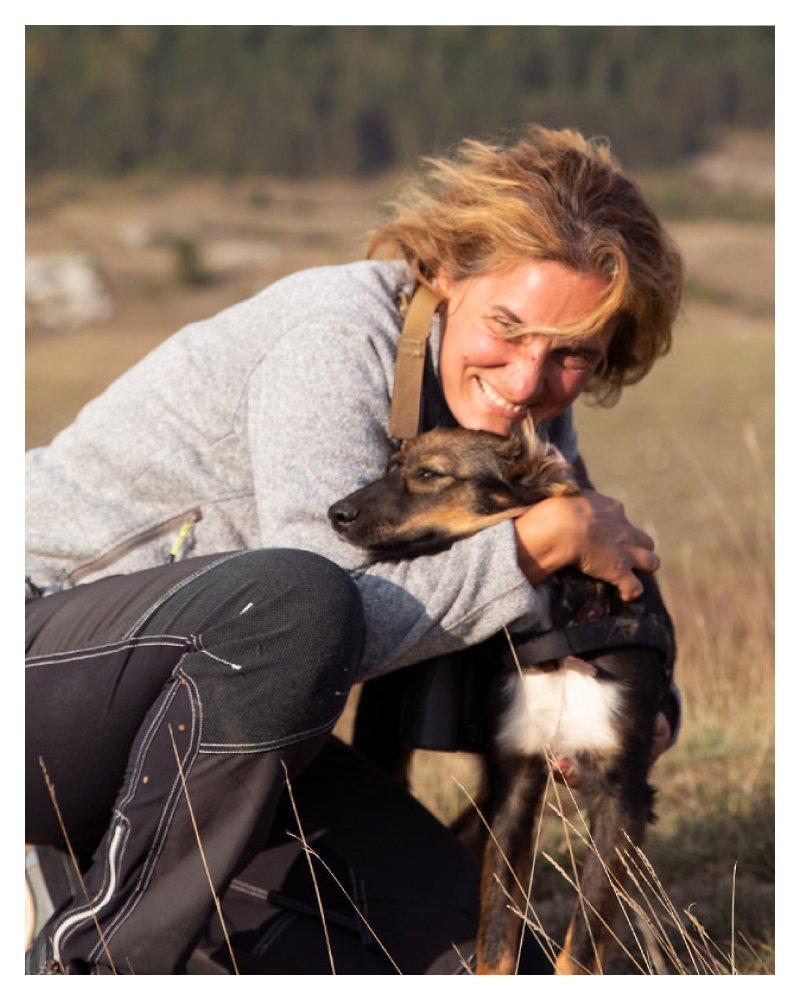

Dunia Rahwan

Giornalista, biologa, istruttrice cinofila, speaker radiofonica e divulgatrice del benessere animale, da anni promuove una cinofilia etica, rispettosa dell’individuo-cane, in contrasto agli approcci coercitivi e iper controllanti. È possibile coesistere senza alcuna forma di violenza.

Natasha Vothke

Vicepresidente di Pro Animale fûr Tiere in Not e. V. Schweinfurt, Germania - Fondazione internazionale con sedi in diversi paesi europei, impegnata da oltre quarant’anni nella protezione e cura degli animali in condizioni di bisogno.

-

Un luogo che vuole scuotere, svegliare l’indignazione, un luogo di resistenza attiva e un luogo di empatia, espressione del legame fraterno tra esseri umani e animali.

PANEL 3 / 9 ottobre ore 9:30

Animali come cibo: cultura e sostenibilità

Don Cosimo Schena

Sacerdote, psicologo clinico e filosofo, noto per la sua attività social in cui promuove il rispetto di tutte le creature

e una spiritualità inclusiva che riconosca agli animali un posto di valore nella vita quotidiana.

-

L’esperienza personale accanto a Tempesta e Baloo, che da anni sono compagni di percorso, testimonia come il loro amore incondizionato sia stato un luogo di guarigione, di libertà e di incontro profondo con Dio. Gli animali non parlano, ma ascoltano il cuore: insegnano il linguaggio della fedeltà, della semplicità e della presenza autentica. Attraverso questa esperienza e il ministero vissuto, emerge come l’amore verso le creature di Dio possa trasformare la vita e rendere ciascuno più umano, più compassionevole, più capace di amare.

Estela Torres

Co-fondatrice della Fraternité pour le Respect Animal (FRA) è teologa attiva nel dialogo tra fede cristiana e compassione verso gli animali.

-

In questa testimonianza, Estela Torres riflette sul legame tra animali e esperienza spirituale cristiana. Gli animali possono diventare un cammino verso Dio, un luogo in cui incontriamo il divino attraverso di loro? A partire dal suo percorso personale, condivide come l’amore, lo stupore, la gioia e perfino il dolore nella relazione con gli animali siano diventati spazi in cui riconosce la presenza di Dio e la sua chiamata alla compassione.

Laura Budriesi

Docente di Scenografia presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e di Drammaturgia presso il Dipartimento Progeas dell’Università di Firenze.

-

Il valore rituale del sacrificio e della consumazione dei corpi animali era fortemente presente in quel “teatro prima del teatro”, prima della sua re-invenzione moderna nella dimensione festiva umanistico- rinascimentale- sia nella festa civica che in quella principesca- valore ritualistico di smembramento e consumazione che è stato ripreso da alcune pratiche estreme della performance del secondo novecento.

La modernità, di cui è emblema il teatro all’italiana, ha invece espunto i non umani dalla dimensione spettacolare, la scatola scenica e la sua visione umanistica ha rappresentato per i non umani un’esclusione senza appello, ad eccezione di generi considerato minori che ne prevedono ancora oggi morte e sfruttamento (dal circo, ai combattimenti, alle corse).

Rispetto al panorama contemporaneo, desiderando dare rilevo all’intreccio degli studi sul teatro e sulla performance con i critical animal studies in un’ottica liberazionista si intende porre l’attenzione su artis* di un teatro non antropocentrico che rifletta sulla presunta frontiera che divide e discrimina l’umano rispetto al non umano, che incarni identità animali senza antropomorfizzarle, alla ricerca dei punti di vista animali.

Cristina Bowerman

Chef stellata e imprenditrice, porta avanti una cultura del cibo che unisce tradizione, qualità e responsabilità: promuove la sostenibilità alimentare, l’innovazione e l’educazione nelle scuole.

-

Il potere del cibo

• Domanda d’impatto: “Cosa racconta un piatto di noi, della nostra storia e del nostro Futuro?” Cibo come identità culturale

• Il cibo come memoria collettiva: tradizioni, rituali, ricette che attraversano le Generazioni. La sfida contemporanea: sostenibilità

• Dati chiave: spreco alimentare, impatto della filiera, cambiamento climatico. Il mio progetto “Adotta un produttore”. Cibo come ponte tra culture e futuro sostenibile

• Esempi di piatti o tecniche che uniscono tradizione e innovazione sostenibile (es. fermentazioni, utilizzo integrale degli ingredienti, alternative vegetali). Call to Action – Cibo come responsabilità condivisa

• Sintesi: il cibo è identità e futuro, radici e visione.

Pablo D’Ambrosi

Documentarista, regista e autore, co‑regista del film-inchiesta Food for Profit (2024), realizzato insieme a Giulia Innocenzi, sullo sfruttamento animale nell' industria zootecnica.

-

Viviamo in un mondo distopico senza neanche rendercene conto. Ogni anno rinchiudiamo in vere e proprie fabbriche della morte 70 miliardi di animali per soddisfare le nostre papille gustative. Basti soltanto pensare che tra i mammiferi noi umani rappresentiamo il 36% della popolazione sulla terra, gli animali negli allevamenti intensivi il 60%, lasciando solo il 4% degli animali allo stato brado. Questa è la realtà che noi umani abbiamo plasmato sulla terra.

Camilla Laureti

Europarlamentare, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale. Si occupa di transizione ecologica, sostenibilità alimentare e politiche agricole europee.

-

Se vogliamo occuparci di agricoltura e allevamenti, l’unico approccio per farlo è riconoscere lo stretto legame tra salute umana, salute animale e salute degli ecosistemi. Per gli allevamenti l’obiettivo deve essere il passaggio a forme estensive e sostenibili, il rilancio di pratiche preziose come la pastorizia e il rispetto dei cinque pilastri del benessere animale. Solo in questo modo possiamo tutelare l’ambiente e la nostra stessa salute. Lo ha ripetuto la comunità scientifica, ce lo chiedono le persone: non è un caso la crescita di sensibilità da parte dei consumatori rispetto a questo tema, con un’attenzione sempre maggiore alle proprie scelte che negli ultimi anni sta riorientando la domanda di carne; non sono casuali iniziative come “end the cage age”, con cui un milione e mezzo di cittadini ha chiesto di eliminare le gabbie e migliorare le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi. In Europa, strategie come la farm to fork e quella sulla biodiversità per il 2030, in linea con il Green Deal, rappresentano una strada che non va assolutamente abbandonata. Anche per questo è fondamentale favorire il protagonismo delle piccole e medie imprese agricole, riformando la Politica agricola comune affinché arrivi a chi adotta pratiche sostenibili, alle donne, ai giovani e alle piccole e medie imprese nelle aree interne e rurali.

Annamaria Manzoni

Psicologa, psicoterapeuta, criminologa, scrittrice e attivista per i diritti animali, si occupa da anni del legame profondo tra la violenza sugli animali e una cultura che legittima la crudeltà e alimenta l’indifferenza.

-

L’uso e l’abuso sconsiderato che facciamo degli altri animali affonda le sue radici anche in territori religiosi, antropologici, storici, economici, talmente incistati da far sembrare impossibile contrastarli.

Quello che è alla portata di tutti poter fare è rendersi conto dell’aspetto psicologico che riguarda ognuno di noi qui ed ora, e di cui ognuno di noi è responsabile in prima persona: portare alla luce determinati meccanismi è il primo passo per innescare i necessari cambiamenti.

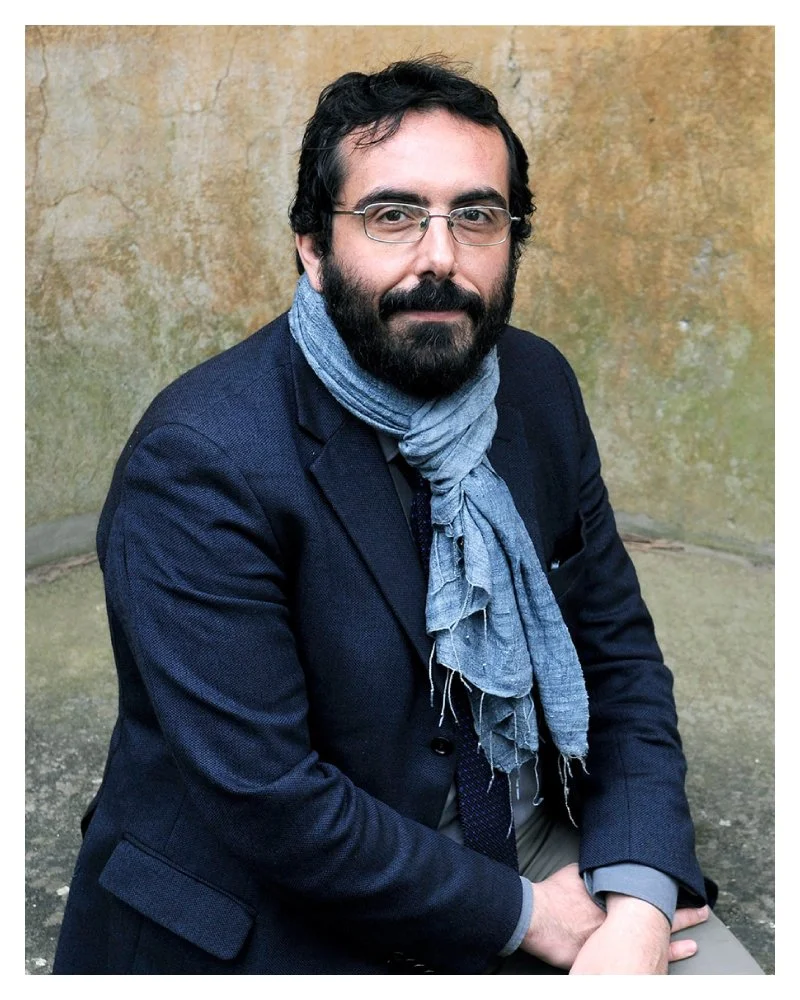

Simone Pollo

Professore associato di Filosofia morale presso l'Università di Roma Sapienza. È membro del National Biodiversity Future Center e del comitato scientifico di Legambiente.

-

L'uso degli animali come cibo è la forma più antica e pervasiva di relazione tra umani e animali. Questo uso ha oggi costi moralmente inaccettabili, tanto per la sofferenza imposta agli animali negli allevamenti quanto per le conseguenze ambientali di tali allevamenti. La ricerca di forme di alimentazione umana senza uso di animali è, di fatto, una forma di sperimentazione di modi di vita umana moralmente più accettabili. In questo senso, limitare questa ricerca e la scelta alimentare non è solo ingiusto nei confronti degli animali utilizzati negli allevamenti, ma anche una violazione del diritto umano a ricercare e sperimentare forme di vita buona.

Simone Scampoli

Attivista antispecista e direttore del santuario Capra Libera Tutti, promuove percorsi educativi sul rispetto interspecifico, incontrando scuole e comunità per sensibilizzare sulle alternative allo sfruttamento animale.

-

Attraverso i progetti educativi di Capra Libera Tutti, studenti e studentesse di ogni ordine e grado incontrano e imparano a conoscere gli altri animali non più come prodotti, ma come individui, ascoltandone le storie di liberazione in un contesto che ne rispetta autonomia e agentività. Un’esperienza unica che intreccia etica, apprendimento e sostenibilità, aprendo riflessioni sulle sfide cruciali del presente. La cura diventa così pratica formativa e orizzonte culturale per le nuove generazioni.

PANEL 4 / 9 ottobre ore 15:00

Coesistenza tra umani e fauna selvatica a partire dall’Abruzzo

Valeria Barbi

Naturalista, divulgatrice e autrice, esplora il rapporto tra umani e altre specie attraverso progetti di ricerca e storytelling. Con il progetto We Are Nature Expedition documenta sul campo la biodiversità e l’impatto umano sugli animali selvatici.

Daniela D'Amico

Responsabile comunicazione Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise

-

La comunicazione della fauna selvatica rappresenta oggi una sfida cruciale per promuovere una coesistenza consapevole tra esseri umani e natura. In un’epoca segnata da transizioni profonde e dalla crisi climatica, diventa essenziale esplorare le dinamiche comunicative che influenzano il rapporto tra società e fauna selvatica. L’analisi delle trasformazioni nei linguaggi, nei media e nelle pratiche di divulgazione consente di affrontare criticità sempre più evidenti, come i conflitti socio-ambientali, la sfiducia nella scienza, la disinformazione e la polarizzazione del dibattito pubblico. Comprendere come la fauna viene percepita, narrata e gestita è dunque fondamentale per riconoscere il ruolo attivo che ciascuno può e deve assumere nella costruzione di una coesistenza concreta e responsabile, fondata su valori condivisi e sull’impegno civile.

Serena Ciabò

Responsabile dell’Ufficio Parchi e Riserve - L’Aquila, parte del Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo.

-

Uno degli obiettivi principali della conservazione della fauna protetta è favorire l’espansione degli areali delle specie più vulnerabili. Ma cosa succede quando la rete ecologica interagisce con la matrice antropica? Quali sono i conflitti e i pericoli che possono subentrare e quali gli strumenti per contrastarli? In una Regione come l’Abruzzo, dove oltre il 35% del territorio è posto sotto tutela, la nuova frontiera nel campo della tutela della biodiversità è rappresentata dall’individuazione di strategie volte a migliorare la coesistenza tra fauna selvatica e uomo anche e soprattutto fuori dai Parchi e dalle Riserve.

Salvatore Macrì

Dirigente Regione Umbria Prevenzione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

-

La comunicazione esamina la complessa coesistenza tra esseri umani e fauna selvatica, mettendo in luce le sfide sanitarie emergenti. L'espansione urbana ha intensificato queste interazioni, favorendo la diffusione di malattie zoonotiche come la tubercolosi bovina, l'encefalite da zecche e l'influenza aviaria. Il relatore propone un approccio integrato che include l'educazione pubblica, la gestione non invasiva degli animali, la collaborazione intersettoriale e l'uso di tecnologie innovative. L'obiettivo finale è promuovere una convivenza sicura e sostenibile che tuteli sia la salute pubblica che la biodiversità.

Filomena Ricci

Direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF “Gole del Sagittario” in Abruzzo, dove promuove progetti di educazione ambientale come “Sicuri per natura” e “AmbientAbile: la natura senza limiti”, volti a sensibilizzare scuole e comunità sul valore del territorio e della biodiversità . È inoltre delegata regionale del WWF Abruzzo, con un ruolo attivo nella definizione e gestione delle politiche di conservazione locali.

-

In Abruzzo, vivere accanto alla fauna selvatica non è soltanto una sfida: è anche un privilegio che arricchisce ogni giorno la vita delle comunità. I paesaggi straordinari di questa regione sono abitati da animali che custodiscono un patrimonio di biodiversità unico, e imparare a convivere con loro significa proteggere una parte fondamentale della nostra identità. Perché questo equilibrio sia possibile, servono impegno, attenzione e collaborazione. Significa prendersi cura degli habitat naturali, promuovere una gestione sostenibile delle aree protette e accompagnare le persone che vivono sul territorio con strumenti e conoscenze utili a ridurre i conflitti. Non si tratta solo di regole o progetti, ma di costruire una cultura della convivenza, fatta di rispetto reciproco e di consapevolezza del valore della natura che ci circonda. In questo percorso hanno un ruolo importante anche realtà come il WWF, che da anni lavora in Abruzzo per diffondere buone pratiche, offrire sostegno alle comunità locali e proteggere specie simbolo come l’orso, il lupo o i grandi rapaci. Dall’educazione ambientale nelle scuole e con gli adulti, alle collaborazioni con agricoltori e allevatori per prevenire i danni alle colture e agli animali domestici, fino al monitoraggio scientifico: sono tutte azioni concrete che rendono più facile e sicura la convivenza. Oggi possiamo dire che alcune sfide sono state vinte: grazie ai parchi naturali e al lavoro di associazioni e istituzioni, specie un tempo in pericolo, come il lupo, hanno visto crescere e stabilizzarsi le proprie popolazioni. Ma la vera sfida di oggi è un’altra: imparare a vivere insieme, ogni giorno. Significa immaginare un Abruzzo in cui comunità, istituzioni e natura camminano nella stessa direzione, custodendo insieme il futuro di questo territorio.

Elisabetta Tosoni

Biologa ed esperta di grandi carnivori, con oltre 20 anni di ricerca sull’orso bruno marsicano e il lupo in Appennino. Con un approccio che unisce scienza e narrazione, è autrice del progetto di divulgazione “L’Orso e la Formica” e valorizza l’educazione ambientale attraverso storytelling, arte e natura.

-

Prendendo ispirazione dal concetto di biofilia di Edward O. Wilson, la ricerca nasce dalla nostra innata tendenza a concentrare l’attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda, e, inevitabilmente, a affiliarsi emotivamente. Essa apre varchi e permette di guardare da molteplici prospettive, alcune delle quali sono suggerite dagli stessi animali studiati, se ci si chiede: come è la vita per loro? Da qui emergono interrogativi: è possibile che lo studio e la conoscenza di altre forme di vita possa renderci esseri umani migliori? È davvero così difficile modificare le nostre abitudini per accogliere l’altro, anche se è diverso da noi? Un breve viaggio che va oltre la ricerca, per provare a rispondere a una domanda tanto urgente quanto affascinante: cosa significa coesistere in un mondo condiviso da animali, umani e non umani?

Donazione tramite Bonifico Bancario

intestato a: Palindroma Aps

IBAN: IT66O0306909606100000187565 / Intesa San Paolo Spa

Causale suggerita: Erogazione liberale - Festival delle Creature 2025